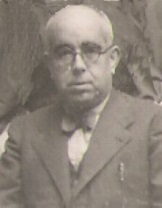

DON SABINO FUENTES DÍAZ, nace el 30 de diciembre de 1894 en Carabanchel Alto (Madrid), en aquel entonces, un municipio de la provincia de Madrid situado al suroeste de la capital, en donde, a finales del siglo XIX, se establecieron muchas residencias de verano de las principales familias de Madrid, en contraste con Carabanchel Bajo (municipio colindante) en donde se asentó más la industria. Ambos Carabancheles fueron anexionados a Madrid capital a partir de 1948, pasando a ser dos barrios de Madrid.

Calle Eugenia de Montijo de Carabanchel Alto en 1926. En primer término las vías del tranvía (foto Biblioteca Digital, Memoria de Madrid)

En aquella época reinaba en España Alfonso XIII , que contaba con solo 8 años de edad. La jefatura del Estado la ostentaba su madre, Dª María Cristina de Hasburgo-Lorena, apoyada sucesivamente por los líderes del partido conservador (Cánovas) y del partido liberal (Sagasta), hasta el año 1902, en el que el rey fue proclamado mayor de edad.

Una época convulsa en la que España entró en guerra con Estados Unidos y perdió sus últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898.

Don Sabino estudió en el Seminario Menor de Alcalá de Henares, de aquí que dominara tan bien el latín. A los pocos años abandonó los estudios eclesiásticos, y comenzó a ayudar a su maestro D. Joaquín Rivero, que daba clases en su pueblo, Carabanchel Alto. La admiración de Don Sabino por su maestro, la persona que tanto le ayudó en su formación académica, veremos que se reflejó en su actuación futura. El presidente de honor de nuestra Asociación de la Historia, D. José Zarco, alumno aventajado de Don Sabino, llegó a conocer en Madrid al venerado maestro de Don Sabino, D. Joaquín Rivero, siendo éste ya muy anciano, en una de las visitas que Don Sabino le hizo en Madrid.

Fachada del Seminario Menor de Alcalá de Henares, Madrid. (foto Google)

Con la ayuda y la preparación de su prócer D. Joaquín Rivero, Don Sabino cursó por libre la carrera de magisterio en la que fuera la primera Escuela Normal del Reino, y superó brillantemente los exámenes que le otorgarían el título de Magisterio, expedido por la Escuela Normal -Seminario Central de Maestros, Pablo Montesino, situada en la calle de San Bernardo, nº 80 de Madrid, frente a la Iglesia de Monserrat, en lo que antaño fuera un convento de monjas clarisas y que actualmente es el Instituto de Educación Secundaria “Lope de Vega”. Esta escuela de maestros, cuyo primer director fue Pablo Montesino, funcionó como tal desde el año 1939 al 1995.

La reforma educativa que se emprendió desde esta Escuela Normal fue considerable y abarcó a la enseñanza primaria, profesional y superior. Se fijaron los requisitos y circunstancias para que un maestro pudiera ejercer como tal.

Edificio (de fachada roja) donde estuvo situada la Escuela Normal –Seminario Central de Maestros, en la calle San Bernardo, nº 80 de Madrid. Actualmente IES Lope de Vega (foto Google)

Una vez terminada su carrera, Don Sabino fue destinado a Los Hinojosos [1], en donde además de maestro de enseñanza, llegaría a ser elegido Alcalde. En el desempeño de su alcaldía y en sus numerosos viajes a Cuenca, tuvo la oportunidad de conocer al moteño D. Trifón Zarco Contreras, Maestro Superior en la Escuela de Magisterio de Valencia, que había ejercido de maestro en Elche, y que fue alcalde de Mota del Cuervo[2]. Él fue quien le animó a concursar por una plaza de maestro en la Mota.

El 1 de mayo de 1927, siendo Alcalde D. Trifón Zarco Contreras, Don Sabino se trasladó a Mota del Cuervo[3], y comenzó a ejercer su magisterio en las Escuelas del Santo. Se instaló, junto a su familia, en un piso que estaba situado justo encima de las Escuelas, donde él ejerció su magisterio. Estaba casado con Doña Tomasa Miguel. Vivía con ellos su madre política Doña Ruta, que falleció en nuestro pueblo y posiblemente esté enterrada aquí. Tenía tres hijas: Carmen, Teresa y Rita. Anexo a la vivienda, Don Sabino tenía un despacho donde, de forma particular, y fuera de sus horas lectivas como maestro público, preparaba a los Bachilleres y daba clases de ampliación de cultura general.

El edificio que albergaba las Escuelas del Santo, fue inaugurado el día 15 de noviembre de 1885, siendo alcalde de Mota del Cuervo D. Gregorio López y López, concretamente se abrió 10 días antes de morir el Rey Alfonso XII [4]. En ese mismo año se inauguraba la oficina de telégrafos en Mota del Cuervo, que estuvo situada en el Portazgo[5].

El edificio de las escuelas dio su nombre a la primitiva Calle del León, donde se situó, y abarca toda una acera de la Calle de las Escuelas, desde la Calle Mayor (frente a la Ermita del Santo) hasta la Calle Ramón y Cajal. Albergaba, en su planta de calle, varias aulas (unas para chicas y otras para chicos) y en el piso superior estaban las viviendas de los maestros. Concretamente el aula de D. Sabino estaba situada al final de la escuela, según se entraba por la Calle Mayor, las ventanas del lado derecho daban a la calle de Ramón y Cajal.

Edificio de las Escuelas del Santo en la actualidad. (foto Google). En primer plano las ventanas del aula de Don Sabino, que daban a la Calle Ramón y Cajal.

Don Sabino era un hombre con una gran formación académica, con amplios conocimientos en diferentes materias, tanto de ciencias, como de letras. Además de una destacada formación musical que le permitía dar clases de solfeo [6] e interpretar piezas con su violín. Una persona querida y respetada por sus alumnos. Su ideología política era de izquierdas, con un talante moderado. Llegó a ser secretario, en Mota del Cuervo, del partido de Izquierda Republicana, un partido fundado por Manuel Azaña en 1934, dos años antes del comienzo de la guerra civil española. Este partido provenía de la fusión de otros partidos de izquierda con el de Acción Republicana (que también fundara Azaña en 1925), cuyas señas de identidad eran: El laicismo, el autonomismo, la reforma agraria y la reforma del ejército.

El domingo 12 de abril de 1931, hubo elecciones municipales en toda España. En las ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza… ganaron ampliamente las izquierdas con el triunfo de la coalición republicano socialista. En cambio, en las zonas rurales ganaron los monárquicos. El martes 14 de abril en la Plaza Mayor de Mota del Cuervo, donde se celebraba el habitual mercado de los martes, los moteños, vieron llegar el autobús de línea, procedente de Madrid, luciendo una enorme bandera tricolor, con los colores de la República (roja, amarilla y morada). Así, de esa forma, se enteraron de que, como consecuencia de las elecciones municipales, se había proclamado la II República, siendo su presidente D. Niceto Alcalá Zamora y D. Manuel Azaña el Jefe de Gobierno.

Autobús de línea con la bandera republicana. Año 1931

Autobús de línea con la bandera republicana. Año 1931

Supieron también los moteños, que El Rey Alfonso XIII había pasado por nuestra carretera general (N-301), ese mismo lunes de madrugada, procedente de Madrid, para abandonar España. Sin abdicar de su corona, salió por el puerto de Cartagena. Allí embarcó en un buque de la Armada, con bandera monárquica, hasta el puerto francés de Marsella. Posteriormente, el rey se exiliaría en Roma.

En esos días no hubo disturbios en la Mota. Unos 15 ó 20 días después si los hubo en muchas ciudades de España, sobre todo en las grandes capitales: Manifestaciones, huelgas, quema de Iglesias y conventos, saqueos, etc. También se perdieron gran parte de los tesoros religiosos y artísticos. En esa época se promovió la Ley de Reforma Agraria, que expropiaba aquellas tierras que sus propietarios directos no cultivaban, que pasaban a ser propiedad del Instituto de Reforma Agraria, para ponerlas luego a disposición (en usufructo) de los campesinos para su explotación colectiva o individual. Esa reforma no funcionó y el paro campesino seguía aumentando.

En las elecciones de 1933 ganaron dos partidos conservadores, que gobernaron durante dos años, y que devolvieron la propiedad de las tierras a los latifundistas. Finalmente estos dos partidos no fueron capaces de entenderse y se convocaron nuevas elecciones. Así la izquierda, que nunca reconoció los resultados de las elecciones de 1933, se unió para formar el Frente Popular, con lo que ganaron las nuevas elecciones de 1936, siendo designado Azaña nuevo Jefe de Gobierno.

La falta de diálogo entre los políticos de izquierda y derecha, el cúmulo de errores desde 1931 al 1936 dieron como consecuencia el comienzo de la guerra civil, con el alzamiento militar de las tropas de Canarias y Marruecos al frente del General Franco. Una guerra que duraría hasta el 1939, en la que los ciudadanos se vieron obligados a intervenir, en uno o en otro bando, con los graves perjuicios que se ocasionaron durante el tiempo que duró la misma y durante la posguerra. La Mota permaneció en la zona republicana hasta el final de la guerra.

Don Sabino era una persona pacífica. Nunca se implicó con los sucesos luctuosos que, lamentablemente, ocurrieron durante la guerra en Mota del Cuervo y en otros muchos lugares de España. A finales de 1938 o principios del 39, llamaron a filas a los mozos de hasta 45 años (quinta de 1915) y Don Sabino con 44 años, tuvo que incorporarse al Ejército Republicano. Sus alumnos/as fueron asignados a la escuela de Doña Julia Gandía.

En 1939, al finalizar la guerra civil, tras la victoria del General Franco, se implantó un nuevo modelo educativo, que deslegitimizaba el modelo de la República, desapareció la coeducación[7] de la escuela pública y se implantó la asignatura de Formación del Espíritu Nacional. Don Sabino continuó, después de la guerra civil, con su gran labor docente [8], como maestro de la escuela pública y como profesor, de forma privada en su propia casa, de una veintena de alumnos (más chicos que chicas) de Mota del Cuervo y de algún que otro pueblo vecino, que preparaban el bachiller por libre [9], o de aquellos que querían ampliar su cultura general.

Fue un trabajador incansable. En aquel entonces se decía “pasas más hambre que un maestro de escuela”, en alusión al pequeño salario que éstos percibían, lo que les obligaba a buscar otras fuentes de ingresos, a base de dar clases particulares. Tenemos constancia, de que el 6 de junio de 1942, a Don Sabino y a otros muchos maestros, le subieron el salario a un total de 7.200,- Ptas. anuales[10], con lo que, por primera vez, los maestros superaron al salario medio de la época.

Don Sabino, era paciente, solo excepcionalmente se enfadaba con algún alumno muy travieso, e irresponsable. ¡No pegaba!, algo excepcional en aquellos tiempos, donde el castigo físico a los alumnos estaba al orden del día. Solo pequeños castigos para imponer su autoridad.

Preparaba un programa de actuación escolar antes de empezar cada curso y tenía a los escolares distribuidos en pequeños grupos para impartir la enseñanza con instructores, escogidos entre los más aventajados de sus propios alumnos, entre los mayores y más instruidos.

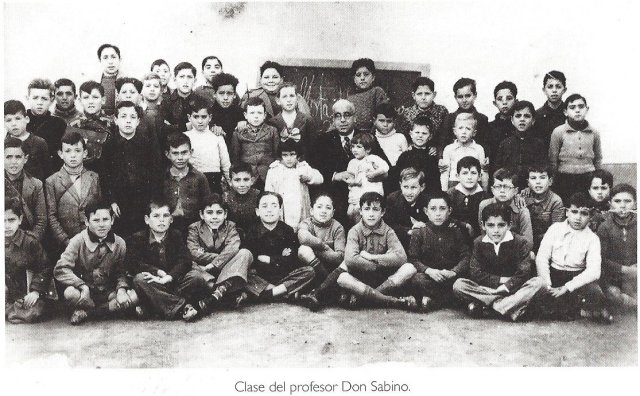

Clase de Don Sabino (fuente: Los Legados de la Tierra Ayto. Mota del Cuervo)

Al grupo o sección de mayores, o más instruidos les enseñaba toda clase de materias, pero insistía mucho en la redacción que se hacía después de la lectura de un tema en voz alta. El Quijote se leía casi diariamente en un semicírculo alrededor de la mesa, de pie y en voz alta, para aprender a leer correctamente. Se daban Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Matemáticas, Dibujo, Poesía y Biografías de hombres ilustres y literatos importantes. Era muy exigente con la ortografía y se estudiaba la geografía con mapas nuevos, adaptados a la nueva dimensión de España, tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

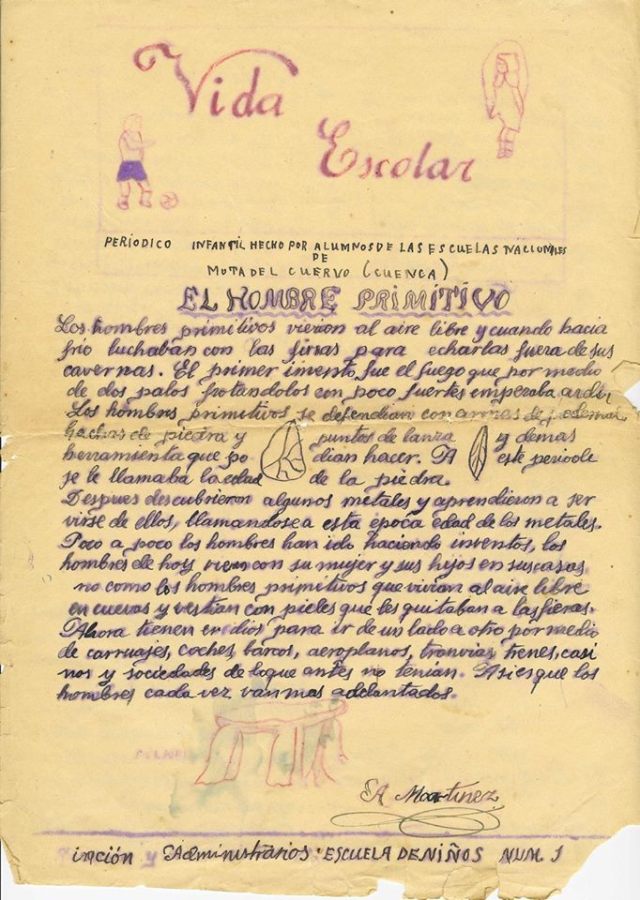

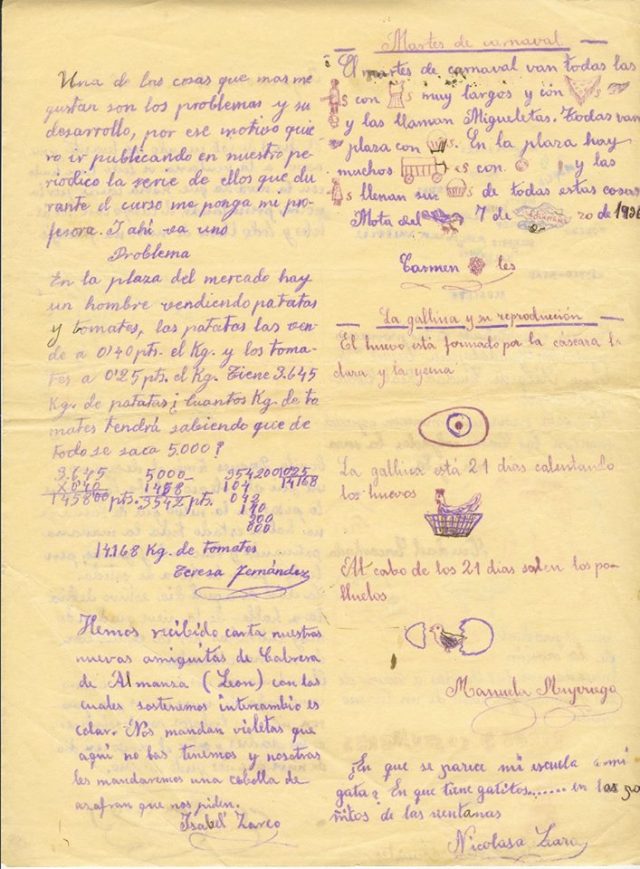

Los alumnos editaban un pequeño periódico que se llamaba “Vida Escolar”. Lo hacían con una multicopista de gelatina y tintas especiales. Para comprar el primer material, cada alumno tuvo que aportar 0,50 Ptas. (dos reales). El director era Agapito Martínez.

Algunas páginas del periódico “Vida Escolar” (foto gentileza de Francisco Martínez Bascuñana)

Para reflejar el trabajo de cada día existía el “Cuaderno de Rotación” que pasaba correlativamente por cada uno de los alumnos.

Don Sabino creó en Mota del Cuervo una Mutualidad Escolar[11], con el nombre de: “Joaquín Rivero” ,gemela de la que tenía su maestro (ya aludido) en Carabanchel. Había una cuota mínima de 0,10 Ptas. (una moneda conocida vulgarmente como “perra gorda”) semanales y máxima de 0,25 Ptas. En una cartilla se iban haciendo los asientos correspondientes a las aportaciones. La idea era la de fomentar el ahorro y la solidaridad desde la escuela. Con motivo de la guerra aquello quedó suspendido. Luego, según nos cuenta uno de los alumnos, a los 18 años, llegó a cobrar alguna cantidad.

El 9 de mayo de 1932, en el periódico de Toledo “EL CASTELLANO”, un diario católico de información general, (que se vendía al precio de 0,10Cts.de Pta.), se publica un artículo que trata sobre Mutualismo Escolar, y premian a varios maestros nacionales de Castilla la Nueva, por su labor en la promoción entusiasta de las distintas asociaciones de la Mutualidad, por su función pedagógica y social. Don Sabino Fuentes Díaz, de Mota del Cuervo (Cuenca), fue premiado con 200 ptas. en metálico

También, por iniciativa de Don Sabino, se creó una biblioteca. Había una sección de libros para todos los chicos y otra sección que era solo para los mutualistas. Se hacían préstamos de libros para una, dos y tres semanas, según el tamaño de cada ejemplar. Había un talonario en donde se hacía constar el título de la obra, autor, número de volumen, fecha de entrega y fecha de devolución. En él tenía que firmar el alumno al retirar el libro prestado. Durante la guerra fue bibliotecario, un antiguo alumno de Don Sabino, D. José Zarco Castellano, aunque este cargo lo ejercía de forma altruista, fue denunciado como desafecto al Régimen y tuvo que dejarlo. En la Biblioteca tenían la colección Araluce (de una editorial ubicada en Barcelona, Calle de las Cortes, nº 392, especializada en lectura para niños) y entre los libros más demandados estaban los libros de aventuras y las biografías. Una iniciativa que fomentó entre los jóvenes la afición a la lectura.

Ejemplar del Lazarillo de Tormes de la colección Araluce

Foto de Don Sabino en primer término, con abrigo oscuro. (foto : Los legados de la Tierra)

Los alumnos más aventajados, se sentaban en la primera fila. Podemos citar algunos, en las distintas etapas: Entre los chicos estaba Agapito Martínez Morales, Rafael González, José Zarco Castellano… y entre las chicas (en la época de coeducación) estaban: Manuela Mujeriego Sáez, Carmen Morales Cobo…

En la década de los años 40, Don Sabino preparaba a los 17 alumnos de Mota del Cuervo que estudiaban el bachiller, y que después se examinaban por libre, en el instituto San Isidro de Madrid.

Foto de Don Sabino, con los alumnos que preparaban el Bachiller, en el patio de columnas de la casa solariega de los Condes de Campillo en Mota del Cuervo, realizada el 2 de febrero de 1942. Empezando por los dos alumnos situados al fondo, en el centro, tenemos a Juan Alberto Martínez y Juan Antonio Martínez, en la siguiente fila, de izquierda a derecha están: Emiliano Zarco (el estanquero), José Zarco Castellano (el médico), Isabel Zarco (hermana del anterior), Julieta Martínez, Carmen Marrodán, José Luis Marrodán, en la siguiente fila de izquierda a derecha están: Antonio Martínez (el cura), Araceli Fernández (hija del Secretario del Ayuntamiento. que luego se marcharon a Sigüenza . Ella era farmacéutica de Calpe), D. Sabino (el maestro), Maruja Piqueras Sáez (hija del fundador de la Asociación de los Molinos y persona que aportó esta foto del grupo), Joaquín Marrodán (que fuera Premio Calderón de la Barca de Teatro)y Arturo Valero (profesor del IES Julián Zarco, con traje oscuro). En la primera fila, sentados, de izquierda a derecha: Ángel Morales Morales (empresario), Antolianín Castellano, Salustiano Zarco, Matías Moreno y Alejandro Mujeriego Sáez).

Don Sabino, en 1956,[12] cesó como maestro en Mota del Cuervo, al ganar un concurso de méritos en Alicante y desplazarse a esa ciudad para ejercer su magisterio, en donde permaneció hasta su jubilación anticipada, debido a que se encontraba ya enfermo.

Tenemos constancia de que D Sabino, en 1961, formó parte del Primer Tribunal de Alicante, como jurado para evaluar la oposición de los nuevos maestros que aspiraban al ingreso en el Cuerpo de Magisterio Nacional. Este documento es el último que conocemos sobre su participación activa dedicada a la docencia.

Don Sabino falleció en Alicante el 21 de junio de 1964 a los 70 años de edad, tras sufrir una larga enfermedad.

RECONOCIMIENTOS:

En el año 1950, un grupo de alumnos suyos que preparaban bachillerato y otros alumnos de la escuela pública, le hicieron a Don Sabino un emotivo homenaje, en reconocimiento a su gran labor formativa.

Don Sabino estaba en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio. Galardón que le fue costeado por sus alumnos moteños. Un comité de estos antiguos alumnos se desplazaron exprofeso para condecorarlo en su casa de Alicante. Concretamente fueron los siguientes alumnos: los hermanos Vicente y Julio Peñalver (“Colorín”), Pedro Pablo Lillo Fernández Valencia, Emilio Marín Villegas, [11] Juan José Castellanos y José Zarco. El viaje lo hicieron en un Seat 600 que tenía Joaquín Marrodán. Don Sabino ya se encontraba muy enfermo.

Don Sabino dejó huella en multitud de alumnos de Mota del Cuervo, por su gran profesionalidad y por sus numerosas cualidades humanas. Así, siendo Alcalde, D. Rafael Jiménez Crespo (en el periodo de 1983 a 1987), a instancias de su Teniente de Alcalde, D. Aníbal Martínez Bascuñana (maestro también de profesión, e hijo de D. Agapito Martínez, un alumno aventajado de Don Sabino), se tomó la decisión, en un pleno del Ayuntamiento, de ponerle el nombre de Don Sabino a una calle de Mota del Cuervo. Concretamente a la que, en otro tiempo, fuera la calle de los Mártires y antes calle de las Fuentes.

************************

Autor: José Manuel González Mujeriego

Miembro de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo.

Artículo publicado en la Revista de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo, en abril de 2018 (ISSN: 2341-3352, ISSN digital: 2386-5172)

AGRADECIMIENTOS: esta investigación no hubiera podido hacerse sin la colaboración especial del Dr. D. José Zarco Castellano, alumno aventajado de D. Sabino y bibliotecario de su completa biblioteca escolar. También es de agradecer los datos aportados por otros alumnos de D. Sabino, como D. Florencio Laguía y D. Francisco Martínez Bascuñana.

BIBLIOGRAFÍA

EL ALCALDE. Retrospectiva histórica de la alcaldía en Mota del Cuervo desde 1870 a 2007, editado por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo en 2007.

LOS LEGADOS DE LA TIERRA Editado en 2009 por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

HISTORIA DE NUESTRAS CALLES, desde 1870 hasta la actualidad: por Francisco Javier Escudero Muñoz , Remedios Bobillo Jiménez y Rosalina Sanz Ugena . Editado en 2008 por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo”.

SÍNTESIS DE HISTORIA DE ESPAÑA, 2004, Isabel Rivero, Editorial Globo, Madrid.

WEBGRAFÍA

LA LUCHA POR LA ESCUELA MIXTA. LA COEDUCACIÓN DURANTE LA II REPÚBLICA

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/32/40/19benedi.pdf

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA: EL MUTUALISMO ESCOLAR EN LA II REPÚBLICA. Por Irene Palacio Lis de la Universidad de Valencia . 2009

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2963249.pdf

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS PABLO MONTESINO

http://biblioteca.ucm.es/edu/la-escuela-normal-seminario-central-de-maestros-1839-1995

Diario “EL CASTELLANO” de Toledo

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/NUEVO/castellano/Pdf/7180.pdf

Boletín Oficial del Estado de 07-06-1942, pág. 4.138

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/158/R04089-04175.pdf

NOTAS ACLARATORIAS:

[1] Durante la dictadura de Primo de Rivera.

[2] Trifón Zarco Contreras fue alcalde de Mota del Cuervo en el periodo de 1926 a 1927, siendo Jefe del Estado el Rey Alfonso XIII y siendo Presidente del Gobierno Miguel Primo de Rivera.

[3] En el Ayuntamiento está la toma de posesión de don Sabino.

[4] Hay dudas sobre la fecha exacta de construcción de este edificio de las Escuelas del Santo. Según se indica en el libro: “Historia de nuestras calles, desde 1870 hasta la actualidad” editado por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, (en su pág. 45), se conserva en el Archivo Municipal el proyecto original de estas escuelas, fechado en 1898. Es decir 13 años después del dato de la inauguración el 15-11-1885 que aportamos en esta investigación.

[5] El portazgo era un edificio que se encontraba a las afueras del pueblo, en el cruce de las carretera N-301 (Madrid-Cartagena) y N-420 (Córdoba-Tarragona). En ese edificio se cobraba el impuesto (portazgo) por el paso de ganados o mercancías.

[6] D. Florencio Laguía, uno de los alumnos aventajados que ayudaba a Don Sabino en la formación nocturna de los obreros del campo, asegura que Don Sabino le enseñó solfeo de forma gratuita. Nos dice que su maestro Interpretaba de maravilla, con su violín, la Misa de Angelis, acompañado por un pequeño coro de 4, ó 5 de sus alumnos. Los domingos deleitaban a los feligreses con una colección de cánticos gregorianos ajustados para el Ordinario de la Misa.

[7] Durante la II República, se implantó la educación pública, laica y gratuita (excepto para la Universidad). También se dispuso la Coeducación, o la no separación de sexos por aula, o lo que es lo mismo, la educación mixta, donde los niños y niñas debían formarse juntos, conforme a un mismo programa, y esta idea sería aplicable a todos los grados de enseñanza. Las escuelas religiosas se oponían a la Coeducación.

[8] Según parece, durante los años 40 fue concejal de cultura en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, siendo Alcalde D. Salomón Zarco Contreras. (fuente: Historia de las calles de Mota del Cuervo, pág. 98).

[9] Estos alumnos se examinaban posteriormente del Bachiller en Madrid, principalmente en el Instituto de San Isidro, donde impartía clases un profesor de ascendencia moteña.

[10] Según se recoge en el BOE, nº 158 de Boletín Oficial del Estado de 07-06-1942, pág. 4.138.

[11] El Mutualismo Escolar en España, tenía por objeto: el ahorro a interés compuesto, la constitución de dotes infantiles, la formación de pensiones de retiro para la vejez y cualquier otra forma de previsión o de bien social, como seguros de enfermedad, cantinas, colonias y viajes escolares (Real Decreto de 7 de julio de 1911).

[12] Según consta en el Archivo Municipal de Mota del Cuervo.

[13] Emilio Marín Villegas, trabajaba por aquel entonces en el Banco Central de la calle de Alcalá, en Madrid. Era uno de los buenos alumnos de la escuela de Don Sabino. Este Emilio, me cuenta José Zarco, que cuando estuvo en el ejército, en caballería, en lugar de irse de paseo, se quedaba a practicar mecanografía. Un teniente lo vio y lo arrestó, pero luego le premió.

Casa de Dª Asunción Ortega Belinchón en Pinarejo (Cuenca). El escudo solariego que hubo sobre el dintel de la puerta, fue sustituido por una ventana. (Foto JM. Glez, Mujeriego)

Casa de Dª Asunción Ortega Belinchón en Pinarejo (Cuenca). El escudo solariego que hubo sobre el dintel de la puerta, fue sustituido por una ventana. (Foto JM. Glez, Mujeriego)

Miembro de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo.

Miembro de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo.

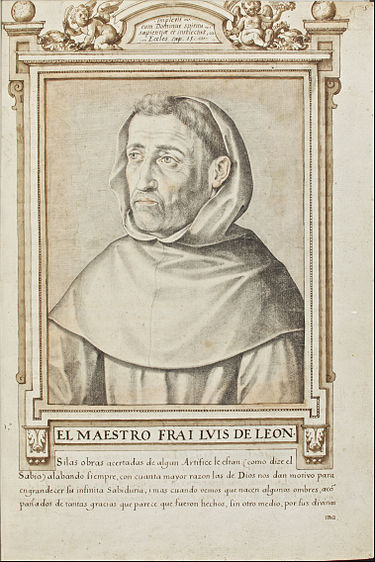

Imagen de Fray Luis de León, realizada en 1599 por Francisco Pacheco.

Imagen de Fray Luis de León, realizada en 1599 por Francisco Pacheco.

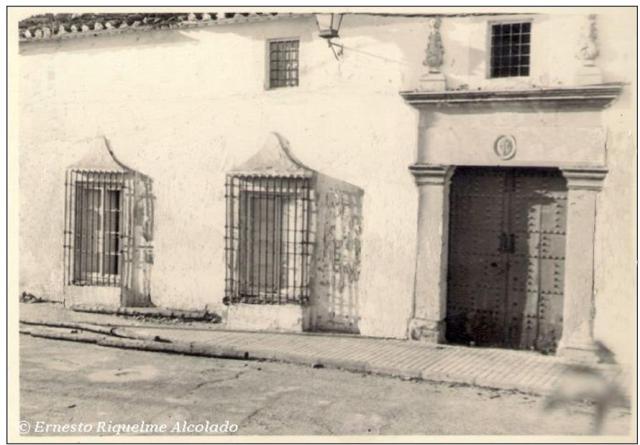

Casa donde vivió Joaquín Marrodán, situada en la Plaza Mayor de Mota del Cuervo (patrimonio desaparecido). (Foto de Ernesto Riquelme Alcolado).

Casa donde vivió Joaquín Marrodán, situada en la Plaza Mayor de Mota del Cuervo (patrimonio desaparecido). (Foto de Ernesto Riquelme Alcolado).

Foto de Joaquín Marrodán, que publica el Diario ABC, el día 16 de julio de 1959, con motivo de la obtención del Premio «Calderón de la Barca», para autores noveles de teatro, por su obra «Miedo al hombre»

Foto de Joaquín Marrodán, que publica el Diario ABC, el día 16 de julio de 1959, con motivo de la obtención del Premio «Calderón de la Barca», para autores noveles de teatro, por su obra «Miedo al hombre» Foto de la portada de la Obra de Joaquín Marrodán «Miedo al hombre» que edita la Editorial Alfil. (gentileza de todocolecion.net)

Foto de la portada de la Obra de Joaquín Marrodán «Miedo al hombre» que edita la Editorial Alfil. (gentileza de todocolecion.net)

Catedral de Segorbe (Castellón)

Catedral de Segorbe (Castellón)

Monasterio del Escorial

Monasterio del Escorial Biblioteca del Escorial (foto Patrimonio Nacional)

Biblioteca del Escorial (foto Patrimonio Nacional) Monumento al Padre Enrique Florez en Villadiego (Burgos) (foto jmgm)

Monumento al Padre Enrique Florez en Villadiego (Burgos) (foto jmgm)

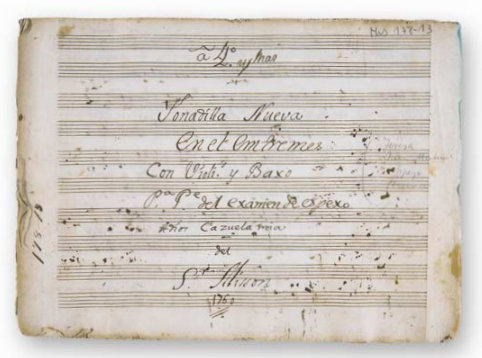

Tonadilla «El examen de Espejo» de Luis Misón, en el Museo de San Isidro, Madrid.

Tonadilla «El examen de Espejo» de Luis Misón, en el Museo de San Isidro, Madrid. Museo Nacional del Teatro en Almagro (C. Real) donde se recoge una exposición permanente sobre los trabajos de José Espejo, entre otros grandes del

Museo Nacional del Teatro en Almagro (C. Real) donde se recoge una exposición permanente sobre los trabajos de José Espejo, entre otros grandes del

Fachada de lo que hasta 1824 fuera la Universidad de Sigüenza (Guadalajara), donde se licenció Pedro Martín de Campos. Actualmente en este edificio está el Palacio Episcopal.

Fachada de lo que hasta 1824 fuera la Universidad de Sigüenza (Guadalajara), donde se licenció Pedro Martín de Campos. Actualmente en este edificio está el Palacio Episcopal.

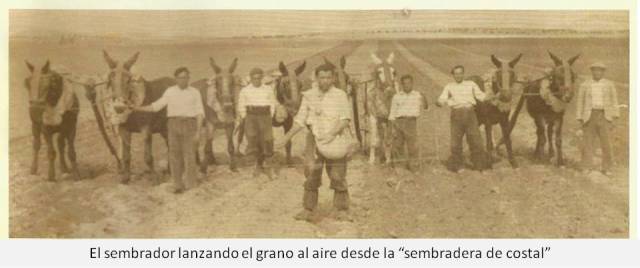

Campo de cereal, sembrado a máquina, formando grupos de matas, que emula el sistema «mateado» que preconizaba Pedro Martín de Campos, pero ahora realizado de forma mecanizada. (foto: Agrovoz)

Campo de cereal, sembrado a máquina, formando grupos de matas, que emula el sistema «mateado» que preconizaba Pedro Martín de Campos, pero ahora realizado de forma mecanizada. (foto: Agrovoz)

D. José Nicolás de Azara (foto: Wikipedia)

D. José Nicolás de Azara (foto: Wikipedia)

Debe estar conectado para enviar un comentario.